2 de septiembre de 2014. Por: RevistaArcadia.com / Maria Clara Calle Aguirre.

En Revista Arcadia.

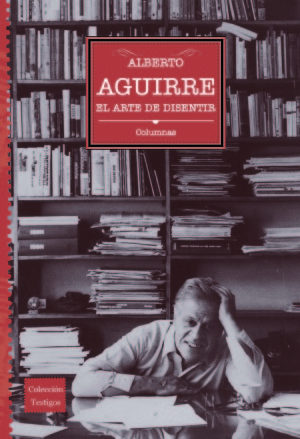

Llega a las librerías la recopilación de escritos de una figura imprescindible: ‘Alberto Aguirre, el arte de disentir’ es una antología que rescata la obra de uno de los más lúcidos opinadores y críticos del país. Lea un aparte del texto de su nieta, Maria Clara Calle, incluido en el libro.

Alberto Aguirre: el arte de disentir viene a llenar un vacío: es una compilación de las columnas periodísticas que Alberto Aguirre escribió entre 1984 y 2009. En ellas aparecen sus opiniones políticas, sobre la justicia en el país, sobre los medios de comunicación, la literatura, la cultura y los intelectuales del país. El libro incluye además cuatro textos introductorios escritos por personas que lo conocieron a fondo: Hector Abad Faciolince, Carlos Gaviria Díaz, Darío Ruiz Gómez, Daniel Samper Pizano, Mauricio Hoyos, y Maria Clara Calle Aguirre, su nieta, del que reproducimos un aparte (abajo). Un libro que rescata la voz lúcida y crítica de Aguirre, un gusto para quienes lo leyeron en vida y la posibilidad de descubrirlo para las nuevas generaciones.

Los últimos días de mi abuelo. Por: Maria Clara Calle Aguirre

Hasta los 82 años fuiste tan vital como cualquier joven de mi edad. En tu cumpleaños número 80, la primera felicitación que te di fue mediante un correo electrónico. Hacía tan sólo tres años que nos habíamos acercado y yo todavía te tenía ese respeto combinado con un poco de temor. Pero tus respuestas siempre eran cálidas. Esa vez, sobre tus años, me respondiste: “Te digo, y tú lo sabes, que no me pesan; que me siento liviano; que tengo las mismas ganas de seguir escudriñando el mundo”.

Dos años después, ese ánimo festivo y esas ganas de escudriñar el mundo se empezaron a opacar. En 2008 te dio el primer microderrame mientras caminabas por Junín. Perdiste el equilibrio y durante un rato también el conocimiento. Las personas que te conocían te llevaron hasta tu casa y llamaron a Aura. Ella llamó a tu hija menor, la otra médica. Tu hija, Beatriz, te advirtió que las cosas empeorarían si no seguías los consejos médicos. Pero también te explicó que la enfermedad que tenías era controlable, pero no reversible.

Pasaron los años y tú seguiste sin tomar las píldoras. La enfermedad avanzó de acuerdo con el pronóstico. Esas presiones altas fueron deteriorando tu cerebro y, cada vez más, tu memoria. Ya no reconocías a muchos de tus familiares. A veces creías que tus nietos éramos tus sobrinos. O incluso que no éramos parientes. Olvidaste por completo las causas de la muerte de tu hermano, la que te ocasionó tanta agonía.

El olvido último fue la enfermedad que mató a tu hija, mi mamá. Después de hacer un libro sobre el alcoholismo, de investigar qué era la encefalopatía hepática y de explicarme tantas veces estos términos, olvidaste por qué se murió.

Todos los días veías a Aura. Continuaste de cuando en cuando las conversaciones con Héctor Abad Faciolince. A veces te reunías conmigo, y otras, tus hijas te visitaban. Pero cada vez te encerrabas más en tu propia soledad y nosotros en nuestro quehacer diario.

Ya las conversaciones no eran fluidas. Preguntabas una y otra vez cuántos años tenía, en qué semestre estaba, cómo estaba Gloria y si sabía cuántos años tenías. “¿De qué se murió Alfonso?”, “¿en qué fecha se murió Anama?”.

En una noche, acordamos vernos al día siguiente a las 9:30 a. m. Al llegar a tu edificio, el portero dijo que ya habías salido. Se te había olvidado la cita. Fui al lugar donde estarías, pues tu método me permitía saberlo. Cuando llegué, me miraste impresionado y preguntaste, con cierto tono de tristeza, si se te había olvidado algún encuentro. Esta vez, después de las preguntas usuales, quisiste saber sobre qué iba a hacer mi trabajo de grado.

Tú eras un abogado dedicado a la crítica periodística, yo una niña terminando periodismo. Con un nudo en la garganta y esperando una respuesta severa, cortante, te dije que lo haría sobre ti. Durante un segundo me preparé para el regaño respectivo. Me imaginé que dirías que hacerte un homenaje era una “patochada” (esa palabra que tanto te gustaba). Comenzaste a reaccionar. Lo primero fue una sonrisa con la que mostrabas tus dientes y, por ambos ojos, se te salieron un par de lágrimas. Te pareció un bonito gesto. Ayudarías en lo que fuera necesario.

La conversación continuó. Con el paso de los minutos, repetiste las mismas preguntas de siempre. La del trabajo de grado surgió de nuevo. Otra vez, las sonrisas, la mirada cálida y una que otra lágrima. Con los problemas de memoria, dejaste la rutina que llevaste con rigor toda la vida. Dos meses antes de tu muerte, ya no ibas a comprar la prensa, hábito que adquiriste desde los 15 años. Semanas antes de ese 3 de septiembre de 2012 no saliste de la casa. Ni siquiera para ir a desayunar.

Decías constantemente que estabas cansado. Te querías morir. Así, de repente, de un día para otro. No vivir más en el sonambulismo que sentiste cuando estabas en el exterior. Tus deseos se te cumplieron. El sábado 1.º de septiembre de 2012 te encontraron inconsciente en el piso de tu apartamento, al lado de tu cama. Al llegar a urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe, la tac reveló que no volverías a ser consciente a causa de una enfermedad cerebrovascular. La presión no controlada de la sangre fue mortal.

Según los médicos, era probable que te hubieras levantado de la cama a eso de las tres o cuatro de la mañana y que te desmayaras al sufrir el derrame. Dicen que ni siquiera sentiste el golpe al caer. El cerebro ya estaba inconsciente.

Tenías una carta firmada en notaría para no recibir reanimación ni ningún procedimiento que postergara tu muerte. La firmaste en 2008, cuando aún no perdías la memoria y sabías las consecuencias que tendrías por no tomar el medicamento de la presión.

Te llevamos a una pieza del hospital. Sólo estabas conectado a un aparato de oxígeno que no respiraba por ti. Cuando tus pulmones dejaran de funcionar, el oxígeno de la máquina también pararía. No te movías, no abrías los ojos ni la boca. En la posición que te pusieran las enfermeras, te quedabas. Era cuestión de esperar a que tu cerebro dejara de funcionar.

Me quedé en la clínica, al lado de tu cama, la noche del domingo 2 de septiembre. A las 11 p. m. estaba pasando los canales de la televisión, vi que transmitían un video que te hicieron. En la pantalla, tú caminando. En la camilla, tú casi muerto.

Pasaron las horas y a las 2 a. m. me di cuenta de que tus pulmones no se movían. Ya te habías muerto y ahora tu cuerpo también paraba sus funciones.

Llamé a la enfermera y dijo que la última vez que entró fue a la 1:30 a. m.

Yo dormitaba y tú respirabas.

Al igual que mi mamá, te moriste en cualquier minuto de la media hora en la que nadie te veía. Ella entre 3 y 3:30 de la madrugada, tú entre 1:30 y 2. En ambas situaciones, yo estaba al lado, durmiendo, mientras ustedes se morían.

“La vida se vuelve un acto sonambulesco”. La frase que escribiste en el exilio volvió a cobrar sentido años antes de tu muerte… hasta que dejaste de caminar dormido.