Enero 31 de 2015. Por: Adriana Páez.

En Revista Sombralarga.

Ninguna emoción tiene o tuvo lugar sin intrusión del pensamiento y ningún pensamiento se manifiesta sin emoción, por más austera que sea. El terror, la soledad, el denuedo o el amor son también efecto de reflexiones pretéritas que se reviven calladamente en el sentir del cuerpo; son sedimentos del pasado que lega ideas y son también impresiones grabadas en los nervios. Puede ser privilegio de la historiografía rememorar las ideas, pero el de la literatura será exhumar las emociones, encarnarlas de nuevo. Ese hallazgo sale al paso a través de los párrafos que componen una obra de Gloria Inés Peláez reeditada en 2014; asoma en ese relato en primera persona una mujer que se remonta sobre el devenir de su propia fisionomía en los avatares de la guerra y los cambios ciclópeos del embarazo a la vislumbre del mundo creado por un dios malvado, un demonio. En ese mundo el terror galopa a la deriva hacia el flanco ajeno y el amor no se nombra.

Son como relámpagos los años entregados a la guerra, a los oficios del pan o a la ciencia, sabe la mujer. Vive en el barrio Santa Bárbara junto al cuartel del general Morillo, en una época pacificada pero febril. Elude ella las leyes antiquísimas que fraguaron los hombres para el universo material. No hace caso de los trayectos astronómicos que ocupan a Caldas o Humboldt y tampoco observa las reglas de la política y la guerra de Sámano. Su experiencia parte de ese férreo imperio masculino hacia una existencia interior atiborrada de soles místicos y sueños, cuentos de antes de la perdida de la mère. Ella cela un orbe enteramente suyo, incólume a las revoluciones humanas y las naturales; lo narra.

La mujer queda anónima. Los viajes espirituales que la separan de su piel blanca, tan tersa, detienen el tiempo lento y espeso de la sabana (como detienen el tiempo del relato). Son impresiones extáticas que despliegan sus días pasados (el conocimiento de los primeros abuelos y los viajes por Provenza o la mirada de Napoleón) y el futuro próximo en un instante que como el orgasmo se prolonga ilimitadamente y devuelve el cuerpo enajenado, suspendido, desmayado. Desde ese relativo retiro del alma, la mujer atestigua el fin del mundo y el comienzo de otro. La muerte desfila por sus ojos al compás caprichoso que dictan los hombres mientras ella rehúye hasta el escondite interior del pensamiento. Y como por una elipsis que permite la distancia (espiritual, en su caso; histórica, en el nuestro), su memoria repasa el sacrificio brutal de la carne, la sangre, los huesos. Sanciona la inutilidad con la que se suceden los años y se procrea la vida. La historia es un desatino, un terrible azar cuando menos, escribe. Y también como por una elipsis nuestra memoria vuelve sobre sí misma, tiembla, y se trastoca.

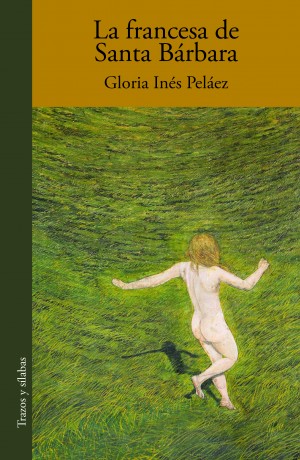

Ésta, La francesa de Santa Bárbara.