24 de noviembre de 2014. Por: Guillermo Zuluaga Ceballos.

En El Espectador.

Comencé a leerlo a mediados de los noventa y desde entonces me ató una lealtad perruna a esa que, más que columna, era una mole en tanto la profundidad de sus bases y en la elevada estructura del lenguaje.

En 1998 tuve la oportunidad de conocerlo, en mi último ejercicio universitario. Jamás olvidaré el temor reverencial previo a la conversa con aquel “Capitán Veneno”, como lo llamaban sus estudiantes. Y claro, él me regañó un par de veces por mis “preguntas para reinas de belleza”, pero fue amable: se notaba que le gustaba enseñar, marcar caminos. Tan maestro, me dejó la profunda reflexión de que el periodismo es un oficio intelectual y de tiempo completo, donde el periodista requiere comprobar todo lo dicho y beber diferentes fuentes para no tornarse, según él, en “oficio de fanáticos y partisano”. (A propósito de estos términos, Aguirre enseñaba, en tanto leerlo era invitación inexcusable a consultar diccionarios).

Luego lo busqué tantas veces. Con tantas excusas.

Aguirre era un maestro en el arte de la coherencia: el mismo que en la prensa denunciaba “las trapisondas” del poder, cuando iba por la ciudad seguía tan fiel a sus principios: alguna mañana caminaba con él y por prestarle atención no le recibí a un niño un volantico publicitario; como él lo notara, descaminamos dos pasos y me tomó del brazo:

—Recibilo. Sólo está trabajando.

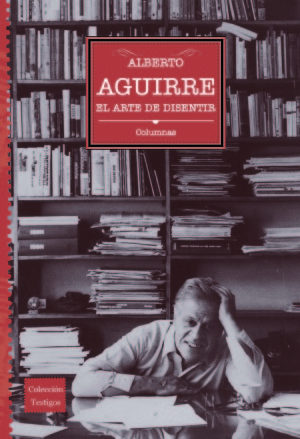

Recientemente se publica Alberto Aguirre, el arte de disentir (Sílaba Editores y Eafit). En esta obra se compilan algunos asuntos que lo ocuparon: la justicia, la política, la prensa, la cultura, el papel de los intelectuales. También, conocidos y cercanos lo esbozan. Para Darío Ruiz fue “un intelectual completo” por lo que sus columnas “no pierden su corpus de pensamiento ni de escritura pues la suya era una lucha interior con las palabras”. Héctor Abad habla de la “hermandad” que los ataba a tal punto que le regalaba sus camisas viejas y Aguirre las lucía animado. Lo recordó sobrio y austero en sus placeres. “Durante muchos decenios se fumó un cigarrillo, uno solo (y marca Kent) todas las noches, antes de acostarse”. Daniel Samper lo enfatiza en su exilio (1987-1991). Destaca su estilo “salpicado de inteligente sarcasmo y escrito con un español de estupenda factura, independiente y rabioso”. Lo recuerda con sus “periódicas crisis de soledad” y dice haberle escuchado que se “injertaría de fantasma” para volver a Medellín. María Clara Calle, la nieta, le escribe una epístola y relieva que “conversaba (hasta) con el lotero de la esquina”. Cuenta la faceta familiar de Aguirre e ironiza con “el magistrado que les hacía trampa en los juegos a los sobrinos”. Por su parte, Mauricio Hoyos, compilador, considera a Aguirre una “escuela de disidencia” y lo califica de “columnista feroz”.

El abogado, periodista, jugador de tenis, editor, librero, cineasta, profesor universitario Alberto Aguirre se nos fue en 2012. Para fortuna nos lega una obra que deberá ser cátedra obligada en las escuelas de comunicación, o de derecho, de historia, de sociología… o de todas. El maestro Aguirre nos enseñó a tener una panorámica más amplia de esta sociedad, de esos tiempos. A él, tan humanista, lo guiaba Elías Canetti, aquel escritor búlgaro a quien admiraba y que me citó de memoria en aquel primer e imborrable encuentro: “La verdad es como un mar de hierba / que se mueve al viento; quiere que la sintamos como movimiento / y la respiremos como aire”. Y él la buscó. Y ahora es nuestra tarea seguirlo buscando a él.