15 de noviembre de 2014. Por: Gabriel Uribe Carreño.

En Aurora Boreal.

Esta vez se despertó sin esfuerzo. Ya antes había oído las voces, y como ruidos de gente invadiendo lentamente la casa. Pero cuando quiso abrir los ojos sus párpados no le obedecieron. El cuerpo le flotaba igual que en los sueños, como sumergido en una materia opaca y densa. Luego debió quedarse dormido. Y, ahora, que pudo abrir los ojos sin esfuerzo, se dio cuenta de que estaba realmente despierto.

No se movía de la cama y le pareció que el día que comenzaba tenía algo de extraño. La puerta de su cuarto estaba cerrada: su papá se la dejaba entornada cada noche y ahora resultaba que estaba cerrada. Y, además, ese bullir silencioso. Seguro que el gentío dentro de la casa era enorme. Como un río. ¿Por qué? Los adivinaba dando pasos calculados, como en una procesión, como un río de gente que camina tratando de no hacer ruido. Y pensó entonces en las hormigas. Las de la calle no; eran nuevas para él. Sólo hacía una semana que las había descubierto. Pero ésas no le gustaban, eran animales brutos. Y tan indiferentes que pasaban de un extremo al otro de la calle sin importarles que las machucaran las mulas que bajaban cargadas de leña desde Majavita.

Desde la puerta de la casa le gustaba ver las mulas. Alguien iba con ellas, siempre, arreándolas, y pisaban firme el suelo de tierra dura. Luego, descubrió en el suelo de la calle los caminitos de hormigas negras. Lástima que no fueran hormigas interesantes como las del patio de ropas. Esas sí que le gustaban. Dentro de un rato iba a ir a verlas. Claro que si salía el sol ellas no salían. Si el sol se escondía, hacían su caminito.

Sintió que quería ver esas hormigas en seguida porque eran sus preferidas. Pero había gente en la casa, hoy, y él no podría ir hasta el patio de ropas con la camisola de dormir todavía puesta. No quería vestirse aún.

Alguien abrió la puerta. A ésa la he visto en alguna parte, se dijo entrecerrando los ojos. Era una de las señoras que vienen a visitar a su madre desde que está enferma. Antes, no. Fue recién que se enfermó que comenzaron a venir, todas esas señoras que, como decía su mamá misma, ni siquiera eran amigas. Le dijo que al principio venían sólo como a informarse. Pero luego él la oyó decir que era un deber cristiano, por eso venían. Después ya vinieron menos. A lo mejor se cansaron. Pero ésta que se había metido en su cuarto era de las que seguían viniendo, muy constante: la señora de Monroy, la llamaban.

Antes, cuando todavía ella no se había enfermado, se pasaba el día entero dando órdenes a las criadas, esas “inútiles, buenas para nada” que le duraban poco en la casa. A él, lo gritaba por nada. “Testarudo este muchacho, como su padre”. Su papá la oía y no decía nada. Pero después, aparte: “Lo que pasa es que su mamá está enferma”, le decía.

La señora de Monroy le sonrió: “¿Dormiste?”. El hizo que sí con la cabeza. No se debía responder con la cabeza sino con la boca. Pero hoy era un día extraño. “Vamos, vamos no te quedes en la cama.” Le estaba hablando con mucha delicadeza, casi con ternura, como hacía tiempos ya no le hablaba su madre y le decía que hoy no podría quedarse pereceando hasta tarde. Sacudió frente a él su índice con fingido enojo: “Vístete que hoy no hay tiempo”. Sí, era un día extraño.

La señora de Monroy nunca le había hablado así. Parecía estar imitando a sus tías, las de Santa Fe de Bogotá. Y cuando le hablaban de esa manera había que obedecerles en seguida. Pero él estaba seguro ahora de estar bien despierto y ésta no era una de sus tías sino apenas la señora de Monroy. Así que decidió seguir en la cama.

La señora de Monroy no podía amonestarlo como hacían sus tías, ni gritarlo como su madre. Pero no paraba de merodear por el cuarto, tanteando, buscando. El pensó que ella iba a vestirlo y antes de que se lo preguntara le dijo el sitio exacto donde estaba su ropa. No le gustaba que lo vistieran, pero como hoy no había tiempo. Siempre que lo vestían lo apuraban. La señora de Monroy seguía buscando como si no encontrara y él volvió a señalar el sitio exacto de su ropa, sobre el taburete, cerca del armario. No lo escuchaba.

pozo pendulo 300Ahora no le importaba si lo apuraban, porque quería ver cuanto antes las hormigas. Las de la calle, no. Las del patio de ropas, en su caminito discreto que iba de la alberca hasta la letrina. A veces una hormiga se equivocaba y marchaba en sentido contrario. Entonces él reía, reía, y luego, con una ramita, la empujaba en la dirección adecuada.

A veces el caminito iba hasta más atrás del fondo del patio, pero allá él no debía ir porque allá estaban las piezas de las criadas. Lo mejor era verlas salir de detrás de la alberca. Eran de color pardo como las cucarachas y tenían el culo grande, más grande que el resto del cuerpo. El había oído decir que aquí la gente se las comía. Y cuando de pronto el aire se llenaba de un olor sabroso y persistente su madre decía, asqueada: “Ya están tostando hormigas”. Pero esos olores no se aparecían sino cada año, por esta época.

Ya estaba vestido. Entonces se dio cuenta por qué la señora de Monroy había buscado tanto, no le puso su ropa de diario. “Ten valor”, le dijo cuando lo empujó fuera del cuarto. Apenas desembocó en el pasillo se sintió en casa extraña, y volvió a pensar en lo extraño que le resultaba el día de hoy. Quizás era por la gente. Había tanta. Más de lo que había imaginado, porque no formaba ríos sino que estaba ahí, estática. Todos vecinos. No eran muchos, pero todos estaban vestidos ahora como él, con ropa de la que se guarda en el fondo de los armarios. Tenían una compostura tan rígida que le dio miedo. Caminó entre ellos, tal como cualquiera de ellos lo hubiera hecho, compugiéndose y como tratando de no despertar a nadie. Entonces vio el cajón, puesto sobre cuatro sillas, y gente apretada en torno, mirando la madera lisa y recién barnizada y brillante como el marco del cuadro de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro.

El cajón ocupaba justo el lugar donde debía estar la mesa del comedor si hoy no fuera este día tan extraño sino un día normal. Quién sabe dónde habían puesto la mesa. Vio que el cajón estaba destapado y se acercó sin curiosidad. Le pareció extraño que no hubiera nadie dentro. Miró bien: no tenía adornos, era la pura tabla lisa y sin barniz. Entonces sintió que todos lo miraban y buscó a la señora de Monroy, pero se había ido quién sabe a dónde. Inmóviles en sus sitios docenas de ojos insistentes lo escrutaban con una piedad fría como la de los santos en los cuadros.

Dio una vuelta girando sobre el talón como para hacer una pirueta y cayó en cuenta de que cuando no se movía le resultaba más fácil ignorarlos a todos. Nadie lo había saludado y él no había saludado a nadie a pesar de que toda esa gente estaba metida en su casa. Pero quizá era mejor así. De lo contrario hubiera tenido que tenderles la mano a todos. Se habían aprovechado del sueño ajeno para meterse a montones en la casa, atraídos, como si hubiera una fiesta. Pero no tenían cara de fiesta sino de disgusto.

Cuando pasó frente al cuarto de los cachivaches y vio la puerta cerrada se sintió culpable de haberse levantado tarde. Siguió derecho hasta la puerta de la calle, que estaba abierta. A esta hora debía de haber ya un buen puñado de hormigas aplastadas en la calle. Pero no por las mulas, sino por toda esa gente que se había venido a su casa. No, no saldría a verlas. A dos pasos de la puerta abierta giró hacia la izquierda y se fue por el pasillo directo al cuarto de sus padres. Extraño: no se le había ocurrido antes ir a dar los buenos días.

“Mamá”, pensó ante la puerta del cuarto, sin abrir todavía. La vio: estaba tendida en la cama, muy quieta, y con la cobija hasta la quijada. El doctor Castelblanco estaba sentado en una silla, a un lado, ceñudo, pero no la miraba, y sus cejas espesas y ya canosas apuntaban al suelo. Y, al otro lado de la aparatosa cuja de roble, de pie, abstraído en un punto invisible de la pieza, un hombre de uniforme azul y blanco, el teniente Antonio Fominaya. “Papá”. La cobija extendida sobre la cuja no tenía ni un solo pliegue. Los dos hombres se volvieron hacia él, lo miraron, no le dijeron nada. Luego pasó un tiempo muy largo.

Una mano lo había tomado por el brazo cuando al fin él quería acercarse, y pudo ver de reojo que era la misma señora que lo había vestido con esta ropa, pero no pudo ahora recordar su nombre. “Podrás verla más tarde.” Se lo llevó sin soltarlo hasta el comedor mientras él pensaba de nuevo que la mesa tenía que estar guardada en alguna parte, y esa parte tenía que ser el cuarto de los cachivaches. “Monroy”, recordó con alivio, “la señora de Monroy”. Su marido era más viejo que su padre y apenas alférez. Su padre había sido Guardia de Corps de su majestad en el palacio de Aranjuez. Era extraño que olvidara las cosas más simples de un momento a otro, y recordara otras como si fueran fragmentos de sueño.

Se dejó sentar en una silla alta que no era de las de la casa, frente al cajón. Sintió que se ponía rígido, como imitando a todos los que estaban sentados ahí en torno. Cuchicheaban y miraban hacia el cajón en espera de algo. Entonces vio al alférez. “Monroy”, pensó de nuevo. Estaba de uniforme como su padre. Pero no tenía la suerte de su padre, que conocía a la reina María Luisa y la cuidaba mientras ella se bañaba a orillas del Tajo. Su mamá no quería oír hablar de eso. Y estaba mirando la cara redonda de luna vieja del alférez cuando alguien le largó una taza humeante y un plato con galleta.

No pensaba en nada mientras bebía a sorbos cortos para no quemarse la lengua. Pero el plato de galleta lo dejó intacto. ¿Por qué lo trataban como si fuera uno más de los que habían venido? Y lo miraban con la pena que la gente manifiesta por los enfermos. No era él sino su mamá la enferma. Siempre, últimamente. Las señoras que venían a hacer la caridad y el acto cristiano de visitarla se quedaban mirándola de la misma manera que ahora toda esa gente lo miraba a él. Quizás él también estaba enfermo, entonces. Era extraño que hoy se hubiera despertado tan tarde.

Fue a la cocina a dejar la taza. Ya tenía las piernas acalambradas de estar ahí sentado. Pero fue viniendo de la cocina que se atrevió. Dio una vuelta muy lenta en torno al cajón y miró bien: todavía vacío. Y más fuerte que antes el olor a barniz y madera sin desbastar.

Se sentó en la silla alta que no era de su casa y que nadie había ocupado en su ausencia como si fuera un puesto reservado para él. Desde ahí veía la puerta que daba al patio, es decir el hueco sin cortinas y sin puerta, y las cuerdas para secar muy tensas al sol pero sin ropa colgada.

No veía la alberca, pero apenas pensó en la alberca fue como si la viera y supo en seguida que estaba a medio llenar. La tierra del patio era más seca que el piso del resto de la casa. Era porque el patio quedaba a la intemperie. “Tengo los huesos secos de tanto toser”, decía la madre. ¿No sería por haberse quedado alguna vez a la intemperie?

Ya no tenía ganas de ir a ver las hormigas al patio de ropas. Además, tuvo la impresión de que no saldrían hoy, no por el sol sino por el día, tan extraño. La cocina se llenaba de gente. Había mucho agite por esos lados. Pero todo el mundo moviéndose con cuidado, las voces siempre bajas. Decidió que se iba a esconder en el cuarto de los cachivaches, y que se metería debajo de la mesa donde no lo encontraran. Se iba a esconder porque hoy no le gustaba la casa. Ya no era su casa.

Fue hasta el cuarto de los cachivaches y empujó la puerta. No cedía. Era extraño porque no tenía mucho coroto dentro. Alguien la había trancado. Sin duda era alguno que se había escondido ahí y que se estaría riendo bajito de ver que él empujaba desde afuera la puerta en balde. Pensó en empujar de nuevo, más fuerte; pensó luego que no valía la pena. Así que volvió a sentarse.

Habían cerrado la puerta de la calle y hacía calor. Con esa ropa tan tiesa que le habían puesto no era divertido perseguir a las hormigas. Además se ensuciaba y a su mamá no le iba a gustar. “Mamá”. Se sorprendió porque la palabra se le había salido sin pensarlo. Se levantó de nuevo, como un resorte y giró sobre un pie como un trompo, y se fue derecho por el pasillo hasta el cuarto de sus padres.

Ahora encontró la puerta cerrada. La empujó tímidamente, y la hoja cedió sin esfuerzo. Y él pudo ver completamente el cuarto, mejor que antes porque ahora no había nadie. Miró todo de una sola ojeada, y tuvo la misma sensación que hace dos años, cuando llegaron a vivir a esta casa y él supo lo que era llegar a una vivienda no habitada, donde no los esperaba nadie.

Esta vez no pudo decirlo en voz alta, pero pensó: “Mamá”. Ella llevaba muchos días sin moverse de ahí para nada. “¿Y cómo sigue su mamá?”, le preguntaban en la calle cuando él andaba por ahí jugando, “¿sigue enferma?”, y él hacía que sí sacudiendo la cabeza, añadiendo que todavía en cama. No comprendía que lo molestaran siempre con esas preguntas.

No quería despertarla, así que caminó de puntillas. Se acercó mucho. Nunca la cuja de roble le había parecido tan grande, tendida como para una ceremonia. Su madre tenía el perfil muy pálido. Iba a besarla en la mejilla, pero se detuvo bruscamente: menos mal que se había dado cuenta a tiempo. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no salir corriendo; la miró con forzada calma, agitado y asustado aún por la sorpresa. Le estudió la nariz afilada, las mejillas flacas y sin color y ahora estuvo definitivamente seguro: no era su mamá.

Se le parecía mucho, pero no era. Se obligó a mirarla de nuevo, intensamente, y sin importarle que ahora se despertara. De nuevo la nariz, los párpados caídos, la frente ancha. Se parecía tanto. “Mamá”, llamó en voz baja. No le contestó nadie. Pero ¿y su mamá, entonces, dónde se había metido? Salió del cuarto sin hacer ruido y dejando la puerta cerrada tal como la había encontrado antes.

Debió haber pasado un tiempo largo porque casi toda la gente se había ido, y él estaba aún sentado en el mismo lugar junto a dos señoras gordas que parecían hermanas y que a veces iban y venían, de la cocina al comedor, vestidas de negro, como atareadas siempre pero sin saber qué hacer. Se veía que no se sentían a sus anchas en esta casa. Y cuando se cansaban de no hacer nada se sentaban de nuevo. “¿Mamá?”, les preguntó él. Se miraron entre ellas. Pusieron la cara compungida y agitaron las manos. No sabían qué decir. Hasta que la más gorda señaló con el dedo hacia arriba: “Está en los Cielos, hijo”. No, no sabían qué decir y contestaban cualquier cosa, ni siquiera sabían dónde estaba su mamá.

Mejor salir al patio. Salió. El sol pegaba sin fuerza, blandamente. Las hormigas reconstruían su caminito. Las miró sin interés. Se veía que también ellas se habían levantado tarde.

“La gente inteligente es diligente como las hormigas”, le decía su mamá. Se puso de verdad a mirarlas. No entendía que pudiera haber gente que le gustara comérselas. Bueno jugar con ellas, pero masticarlas… Buscó un palito para molestarlas un poco. Un poquito nada más, si las molestaba mucho se iban a construir sus viviendas en otros patios. No encontró el palito adecuado. Entonces se quedó mirándolas, hasta aburrirse.

Cuando entró al comedor tuvo un sobresalto: se habían llevado el cajón y la mesa ocupaba ahora su sitio. Quizás ahora el día de hoy comenzara a parecerse a todos los días. Pero el tumulto de vecinos creció de nuevo, y un grupo se apiñaba en la puerta. De repente apareció el cajón. Varios hombres, forrados en negro y con los sombreros estorbándoles en las manos, lo sacaban en vilo a la calle. Le pareció muy extraño. Era como un juego, y tuvo la impresión de que habían sacado el cajón del cuarto de sus padres.

Se acercó al tumulto de afuera. Habían puesto el cajón y la cuatro sillas ante la puerta, mient ras tanto, dijo alguien. Casi lo pisan. No cabía más gente en la calle, pero se acercó como pudo hasta casi tocar el cajón y miró dentro, y comprobó que aun a la luz del día la señora de perfil seco seguía pareciéndose a su mamá. Sintió un sapo dándole brincos en el estómago, y quiso sentarse. Habían cerrado la puerta de la casa y se sintió solo, entre el gentío de la calle, cayó en la cuenta de que en realidad había estado solo desde el comienzo del día. Y ahora lo dejaban afuera, perdido entre los trajes oscuros que se apretaban hasta sofocarlo.

La señora de Monroy lo tomó de la mano. “Ten coraje”, le dijo. Todo el día había oído cosas así, incomprensibles. Se habían puesto en marcha y se dejaban llevar, todos, caminando a pasos muy lentos, como en una procesión de la Virgen, arrastrando los pies como con cansancio, pero las mujeres rezando con mucho ánimo.

“Anda a acompañar a tu mamá”, le decía su papá cuando lo encontraba en la calle jugando solo, y él iba. Pensó por primera vez con angustia que en todo el día no había podido verla. Pero con un día así eso no era extraño. Se concentró en la procesión. Los que iban delante le tapaban la visión. Miraba las bocamangas de los pantalones oscuros cubriéndose de polvo; las faldas, que arrastraban. Arreciaron de pronto los rezos y él reconoció la voz sonora, alta, del cura Vargas.

Estaban entrando en la iglesia, y él lo supo porque alrededor la luz comenzó a cambiar; luego, sintió la sombra, la frescura del templo. Las voces retumbaban dentro, y lo que decía el cura no se entendía porque lo decía como desde muy lejos y con una voz como si regañara. Y recordó el día en que llegó la vacuna. El rey don Carlos la había enviado, desde España, decían, y era obligatoria, como la comunión del primer viernes. Era para evitar la muerte por peste, pero la gente temía, no tanto al rey sino a la vacuna, y muchos decían que preferían morir de peste y no de vacuna. El cura Vargas los había regañado, hablando así, como hoy, desde el púlpito. Y recordó a su papá, que ya era teniente y llevaba el uniforme de diario de los ejércitos del rey, enojado, colérico. Tuvo que acompañar a los de la misión sanitaria por todos los pueblos con su bendita vacuna, para evitar que la gente los apedreara.

No quería ya al rey don Carlos, pensó: la vacuna le había dado fiebre durante varios días y dolores en el brazo. Se le hinchó el brazo y ahora se dijo que esa vez se había salvado de milagro. Pero era hijo del teniente, tenía que dar el ejemplo. Se llamaba Antonio como su padre, pero no quería ser teniente ni obligar a nadie a ponerse la vacuna. Decían que los que se morían de vacuna al menos ya no morirían de peste.

La voz del cura se alzó aun más recia por encima de las cabezas descubiertas y él se empinó todo lo que pudo, pero no lograba verlo. Luego, la gente se puso de nuevo en movimiento, pero no hacia atrás, como él lo había imaginado, sino hacia el fondo mismo de la iglesia y se metían por una puertecita lateral, estrecha. ¿Qué se había hecho la señora de Monroy? Quería volver ya a casa. Los trajes oscuros a su alrededor, apiñados, lo obligaban a avanzar. La luz del día, de nuevo. Era el cementerio. Y ahí, la señora de Monroy le había vuelto a coger la mano. Iban ya por la avenida angosta de piedra suelta con lotes de hierba a los lados y pedazos de suelo pelado, y cruces que a veces eran de madera y otras veces de piedra. También había lápidas grandes contra un muro y montocitos de cascajo alrededor de cruces de palo. Al final, un camellón tan ancho como la calle real, pero la tierra que pisaban era negra.

Se detuvieron y él aprovechó para buscar mirando a todos lados si había hormigas. Con tanto terreno habría cantidad; no de las negras, sino de las culonas. ¿Se comería el cura las hormigas? Pero no vio ninguna. Seguro que cuando oyen el pisoteo de los entierros se esconden. Tenían miedo, claro, además eran hormigas de cementerio. Movió el brazo libremente y cayó en la cuenta de que la señora de Monroy lo había soltado. No sabía por qué pero ahora que nadie lo atajaba ya no quería irse por ahí.

Lo distrajo un cucarrón; se daba de topetazos contra una lápida. Sonaba duro contra la piedra, giraba un poco aturdido en el aire quieto, y volvía, con insistencia, rebotando una y otra vez contra la piedra. Se concentró en el ruido del cucarrón, sin mirarlo. Y ahora de nuevo oía la voz del cura.

Se acercó al grupo, allá adelante. Estaban bajando el cajón: caía en un hueco largo, hondo. Subió al montículo que rodeaba el hueco, pisando los terrones sueltos que se desmigajaban en seguida a sus pies. Le dio miedo caerse. Se concentró de nuevo en el ruido que hacía el cucarrón allá atrás y volvió a oír la voz del cura. Entonces decidió meterse entre el grupo para ver de más cerca.

Bajaban el cajón muy lentamente sosteniéndolo con lazos, y mientras el cajón bajaba y bajaba hasta el fondo del hueco el oía al cucarrón que atacaba la piedra sin cesar: era un cucarrón negro con alas espesas de cucaracha, recordó él, y no sabía por qué pero tenía algo en común con todos los asistentes. Se asomó. No podía ver el fondo, ni siquiera el cajón, que ya debería estar en el fondo.

Volvió a sentir miedo. El montículo no era muy alto, pero si la tierra cedía y él caía dentro del hueco nadie podría rescatarlo. Supo que el cajón reposaba al fin en el fondo porque ahora subían las cuerdas solas.

Una garra férrea lo prensó del brazo sin consideraciones y antes de que pudiera mirar de reojo hacia la manga azul oscuro de paño burdo, supo que no era la señora de Monroy quien lo retenía. Miró hacia arriba, pero no encontró ninguna cara. En cambio, pudo ver el resto del uniforme del alférez Mariano Monroy. El cielo era plomizo, allá arriba, y el calor intenso aquí abajo. Lo asaltó la duda de que quizá no fuera el alférez quien lo tenía cogido por el brazo sino el mismo Diablo. Asustado, buscó con la mirada hacia el lado opuesto del hueco profundo donde ahora reposaba el cajón en que metieron a aquella señora que tanto se parecía a su madre.

Vio la hilera apretada de oscuros trajes de ceremonia o de duelo y una mancha ligera, muy clara, que se destacó en el gentío. “Papá”, pensó; metido en su mejor uniforme. Estaba muy serio al lado del cura. Con los ojos hundidos e insomnes se le veía aún más larga la cara, y las tres largas y profundas arrugas superpuestas sobre las cejas, como acostadas una sobre otra, parecían grabadas para siempre en un gesto que no era amargo ni de cólera sino apenas ausente. Los ojos oscuros de su padre, inmóviles en sus grandes cuencas, lo miraron sin expresar nada. Entonces él apartó la vista y vio al cura; se pasaba un pañuelo por la cara, una y otra vez. Impaciente, acechaba el sudor que se le iba formando sobre las cejas, se lo limpiaba, y de nuevo esperaba. Su papá no sudaba. “Mamá no pudo venir”, pensó; enferma como siempre, la pobre.

Sintió nuevamente la presión de garra en el brazo, como un llamado, y supo que esta vez le iban a decir algo. Escuchó, atento. “¿No lloras?” Sacudió la cabeza negando, y la voz del alférez Monroy, allá arriba, volvió, colérica casi, extraña: “¿No lloras a tu madre?” Luego escuchó el silencio, y en medio del silencio las pisadas contritas de los que se iban, ya cerca de la puerta. “Esa no es mamá”, dijo, y sintió como un alivio. La gente seguía saliendo, ya no rezaban, iban ahora indolentes.

Le hubiera gustado quedarse, esperar a que terminaran de meter toda la tierra en el hueco, pero los hombres encargados daban unas paladas tan lentas, y ya todo el mundo se había ido, y el alférez lo tiraba del brazo. Se dejó llevar hacia afuera, sin resitencia; sintió los pujos contenidos y se volvió a mirar. No, no era el alférez, era la señora de Monroy quien lo llevaba y estaba llorando, a sacudoncitos y con mucho sentimiento. Se dejaba llevar, resignado de antemano por las horas que faltaban para que se terminara este día tan extraño, esta tarde gris, este calor y este turbado silencio, y cesara el ajetreo interminable en el que le habían metido su vida desde la mañana y donde él había perdido el rumbo y la noción exacta de casi todo, hasta habían querido cambiarle a la única persona que él no podía nunca confundir con nadie.

Gabriel Uribe Carreño

gabriel uribe 003Colombia, 1947. Se inicia al periodismo en Socorro, Santander, Colombia. Durante siete años fue profesor en Venezuela y en 1980 viajó a Francia. No fue un acto calculado, pues lo hizo obedeciendo a un sueño premonitorio que lo condujo hasta la ciudad de Estrasburgo, donde vive y escribe (o viceversa) desde entonces. Trabaja para los planes de Formación Profesional Contínua, pero sin dejar de escribir. Su novela histórica con marco renacentista, Maquiavelo en Verona, fue publicada por la Universidad Industrial de Santander (1998), y su cuento “Al filo de la escritura”, hace parte de la antología publicada en Francia por Editorial Indigo Cuentos colombianos del siglo XXI (2005). El último retrato de Cecilia Tovar, novela, fue editada en la colección “Escargots au galop” de la revista bilingüe Vericuetos, París (2006). Para la colección Cien Personajes, de Panamericana Editorial, escribió la biografía NICOLAS MAQUIAVELO, Bogotá (2006). Su novela histórica FOMINAYA se editó para el bicentenario de la Independencia, en París (2010). La obra más reciente fue publicada por Editorial Aurora Boreal®, EL ENCUENTRO DE BENIDORM (Copenhague, 2012).

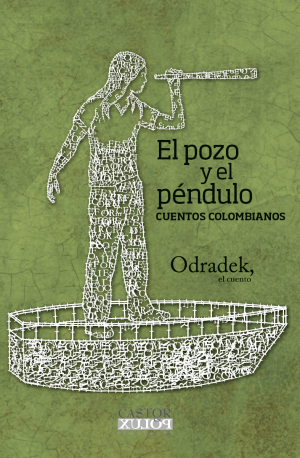

El pozo y el péndulo

Colección Mil y una Sílabas

Revista Odradek, el cuento

ISBN: 978-958-8794-45-7 / 2014

Páginas 186

2014

pozo pendulo 300Autores: Mario Escobar Velásquez – Rocío Vélez de Piedrahíta – Amílkar Osorio – Esther Fleisacher – Ramón Illán Bacca -J.J.Junieles – Gabriel Uribe Carreño – Rubén Vélez – Óscar Castro García – Juan Diego Mejía – Karim Quiroga – Emperatriz Muñoz Pérez – Janeth Posada – Emilio Alberto Restrepo – David Betancourt – Campo Ricardo Burgos López – Alejandra Arcila Yepes – José Andrés Ardila – Luis Miguel Rivas – Róbinson Grajales.

Con este libro Sílaba Editores espera ampliar el marco de referencia y mostrar el estado de un género literario cuyo interés siempre creciente por parte de autores y lectores es una muy buena noticia para la literatura. Para la muestra, dentro de las circunstancias que la han hecho posible, Sílaba Editores ha seguido un criterio muy sencillo, reuniendo en un mismo orden, a modo de diálogo plural, a autores de una trayectoria larga con aquellos otros que recién empiezan a publicar su obra. Un diálogo, pues, que a la vez que constituye una continuidad, posibilita también un juego de identidad con sus afinidades y rupturas; es decir, una manera cambiante y feliz de entender el hecho literario. En el conjunto prevalece la riqueza y la diversidad; por lo tanto, una noción de las cosas que ni se jerarquiza ni se pierde en su particularidad. Ya el lector, sirviéndose de su arbitrio, elegirá a su gusto y a su gusto enriquecerá o no el texto.

Lo importante, como dicta el canon moderno, es que sea el placer el que rija esa cercanía, el lazo entre el yo y la fantasía. La magia de un buen cuento quizá resida en la forma como la imaginación nos conduce de lo que sabemos a lo que desconocemos. De lo cierto a la fascinación de lo que nos espera al otro lado del espejo.