junio de 2017. Por: Alex jiménez.

En Universocentro.

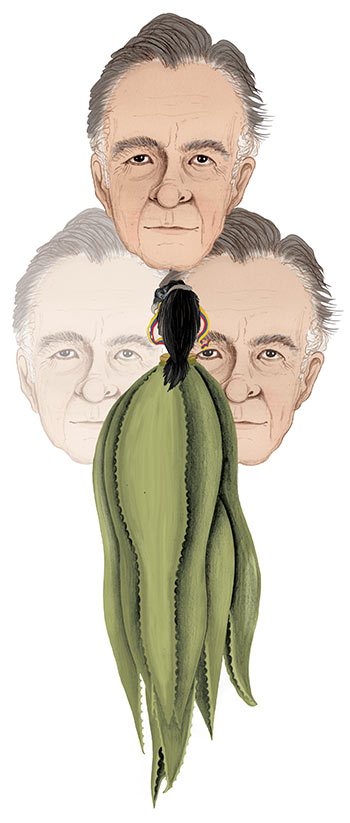

Tres versiones de Vallejo

Alex Jiménez. Ilustración: Titania Mejía

Fernando Vallejo ha muerto. El escritor, enfático en el dictamen de que la vida era un horror, se despeñó en el desbarrancadero a la edad de 125 años tras la extinción de la penca de sábila usada en sus infusiones de rejuvenecimiento. Esa aparente incongruencia, clave de las páginas que siguen, fue denunciada por sus detractores más despistados, quienes habrían cometido hasta el final el interminable error de identificar a Vallejo, hombre de letras, con Vallejo, héroe maldito de El río del tiempo y de otros textos temerarios. Ahora que está muerto y que se reduce —aunque no desaparece— el temor de convertirme en el blanco de sus denuestos, aventuraré las dos hipótesis capitales de este ensayo: la primera es que la obra del antioqueño no es ajena al realismo mágico; la segunda, que hay por lo menos tres versiones de Fernando Vallejo. Mi esperanza se inclina por la tercera.

Empecemos por la más difundida: Fernando Vallejo fue un escritor incendiario, de una dolorosa sensibilidad que vertía en una prosa cargada de humor negro, de referencias cultas y de vulgaridades de dignidad cervantina. Despreciaba la obra de García Márquez y usaba la palabra “dios” con más pasión que un pastor evangélico. Su obra fue dictada por el orgullo, el odio y la locura. Esta versión nos obliga a resignarnos al móvil más torpe, y tiene la desventaja de ser sutilmente inverosímil. Para explicar el porqué, iremos a la siguiente.

La segunda versión plantea a un Fernando Vallejo más consecuente con su erudición. También más razonable, aunque de una manera secreta. Se trataría de un hombre que está en la transformación del espíritu más alta según el histriónico Zaratustra: la del niño que juega. Vallejo, conocedor de la historia de Colombia, testigo de la transformación de Medellín, artista agudo y sensible, entendía los males del país y de su gente. A esa comprensión se sumó otra más práctica: entendió que el tono razonable nunca había servido para despertar entusiasmo, mucho menos en un país pasional como el nuestro, capaz de odiar con furia una noche y a la mañana siguiente olvidar por qué. Entendió que si quería ser útil de alguna manera debía inventarse a un personaje diferente al hombre de letras que se conmovía con los versos de Silva y de Barba Jacob. Sabía, como Wilde, que un artista hábil es quien desaparece de su obra. Y desaparecer en un narrador omnisciente no serviría para su proyecto de provocador y excitador de consciencias. Llegó a la conclusión de que la mejor manera de ocultarse era ponerse a la vista de todos, con el mismo procedimiento de Poe en La carta robada. Entonces creó a un personaje llamado Fernando Vallejo y lo puso delante de Fernando Vallejo. Tenía muy claro que escribir sobre Colombia significaba, fatalmente, incurrir en el realismo mágico. Para despistar a los críticos, jugó a que despreciaba a García Márquez. No podía permitir que lo compararan con un escritor oficialmente consagrado: pocos elíxires lo harían más invisible. Basta revisar su obra, algunas entrevistas y su crítica a Cien años de soledad para descubrir los guiños constantes sobre su verdadera opinión. Tomaremos unos pocos ejemplos. Empezaré con el falsamente vilipendiado inicio de la novela macondiana. Vallejo hace notar que la milagrosa frase “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento…” está sintácticamente coja, sugiere en su crítica un pasaje de El libro del desasosiego y pasa a otra cosa. Así habla Vallejo, el personaje:

“¿Muchos años después de qué, Gabito? ¿De la creación del mundo? Si es así, yo diría que tendrías que haberlo dicho, o algún malpensado podrá decir que se te quedó tu frase en veremos, como una telaraña colgada del aire. (…) Al que te venga a criticar con el cuento de la sintaxis, decile que ésas son ganas de malpensar, de joder, y mandalo al carajo, que vos estás por encima de eso. Soltales un ‘carajo’ de esos sonoros, tuyos, como los de tu coronel Buendía”.

Vallejo, capaz de leer con la cabeza de un gramático y con la piel de un artista, no podía desdeñar lo que claramente es uno de los artificios mejor elaborados de la literatura: con una referencia temporal, el lector es situado de manera inadvertida en la intemporalidad de la eternidad o del instante. Ese procedimiento adquiere todo su sentido al final de la novela, en un pasaje que, tal como señala Christopher Domínguez Michael, habría sido imposible sin la existencia de Borges: “Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante”.

Y Vallejo, lector de Borges, no podía no haber visto la intención de amarrar la intemporalidad velada del inicio con la abiertamente declarada al final, en un procedimiento similar al que usó el maestro argentino, aplicado en su caso a la geografía, para dar cuenta de los límites de las regiones imaginarias en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: “La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Tsai Jaldún y el delta del Axa definen la frontera del sur y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes”.

Y al sugerir en su crítica que Gabo estaba por encima de la sintaxis, el antioqueño hacía una alusión oculta al Libro del desasosiego de Pessoa: “Obedezca a la gramática quien no sabe pensar lo que siente. Sírvase de ella quien sabe mandar en sus expresiones. Cuéntase de Segismundo, Rey de Roma, que habiendo cometido, en un discurso público, un error gramatical, respondió a quien se lo hizo notar: ‘Soy Rey de Roma, y estoy por encima de la gramática’. Y la historia cuenta que desde entonces pasó a ser conocido como Segismundo supra-grammaticam. ¡Maravilloso símbolo! Cada hombre que sabe decir lo que dice es, a su modo, Rey de Roma”.

Otros indicios da en la misma crítica: sugerir que Gabo era poco original por haber tomado su tono de otros libros, o por haber usado la anécdota del hielo del poeta Rubén Darío (a quien Gabo leyó con pasión en su juventud); despreciar al narrador omnisciente porque estar en la mente de todos los personajes es un despropósito; censurar la eficacia de una frase porque no existen los huevos prehistóricos: todos eran guiños a quienes estuvieran familiarizados con lo que Vallejo escribió en Logoi y dijo en entrevistas: “El genio de Cervantes descubrió que la literatura, más que en la vida, se inspira en la literatura”; justificación del supuesto plagio.

“Todos, a la larga, somos todos, y en el incierto mar infinito de las transfiguraciones nos repetimos con una terca obstinación, de suerte que el ‘yo’ tarde que temprano se hace ‘usted’”; justificación del narrador omnisciente.

“Y la eufonía, por sobre el sentido mismo, es la gran razón de la literatura”; justificación de los huevos prehistóricos.

Todo en el examen titulado Un siglo de soledad está hecho para desviar la atención del realismo mágico y poder usarlo junto a otros recursos que compartía con Gabo (lenguaje coloquial imbricado en lenguaje poético, hipérbole, etc.), sin que lo invisibilizaran como a un continuador o a un imitador: Colombia, el gran proyecto de Vallejo, requería otra cosa. La obra de Vallejo está repleta de realismo mágico, porque la idiosincrasia colombiana lo está: negros que perforan paredes con sus miembros prodigiosos, la maleza que crece un instante después de ser cortada, los ladrones robándose las llantas de un carro en las narices del dueño sin ser descubiertos, el abogado que no limpia las letras de la máquina de escribir para confundir a sus contrincantes, etc.

Alguna vez Fernando Vallejo increpó a un periodista inculto y brutal: “¿Cómo sabes tú que el ‘yo’ de los libros míos soy yo? El ‘yo’ de los libros míos podría ser una invención literaria. También podría no serlo”.

Esa declaración ambigua da la clave para esta segunda versión de Vallejo. Solo un par de intelectuales de su época lo habrían comprendido. Piedad Bonnett, parcialmente: “Vallejo, un hombre amable en la intimidad, refinó el personaje que inventó para sí mismo y se convirtió en un profesional del escándalo que aprovecha la ‘fascinación de la cultura moderna por quienes putean’, de la que habla el incisivo Piglia”. William Ospina, cabalmente: “Muchachos: lean Las bolas de Cavendish, disfruten el esplendor del lenguaje tratando en vano de atrapar el mundo. Sientan el verdadero espíritu de esta época, y sientan la nobleza de Fernando Vallejo, que es capaz de reírse con gracia de Dios y del átomo, pero sabe callar conmovido ante el dolor de un perro”.

Cansado de su propio personaje, Vallejo habría ideado un heterónimo llamado Klaus Ziegler: erudito como él, tenía los dones del sosiego y el anonimato, y escribió, desde luego, en contra de Vallejo. Habría sido el más tranquilo de sus juegos, un remanso en sus últimos años, un refugio del inevitable ruido del otro personaje.

Mi esperanza quiere que la última versión de Vallejo sea la más verosímil: incluye la anterior, y sería la suma de muchas sensibilidades e inteligencias. Pudo haberse gestado más o menos así: Fernando Vallejo comprendió que Colombia estaba en ruinas y descubrió que el mejor tono para llegar a más lectores era el de su personaje. Inspirado en el cuento precitado de Borges, Vallejo contactó a los intelectuales más influyentes de su época y los hizo partícipes de su plan. Poetas, novelistas, músicos, científicos, entendían la coyuntura que vivía el país y la necesidad de tener una voz que fuera escuchada; entendían que los ataques a esa voz la harían más atractiva que los elogios; fraguaron una trama de fingidas rencillas y mezquindades y llevaron ese teatro hasta las últimas consecuencias porque en sus manos estaba la salvación del país: una generación de lectores que comprendiera a Colombia. Solo habrían dejado unas pocas claves para que el tiempo y sus peones las hilaran. Por ejemplo, esta declaración de Vallejo ante Mario Jursich Durán: “Santo que se deja conocer deja de serlo”.

Vasta y casi inhumana habría sido la tarea, pero no habría sido menor la victoria: la segunda oportunidad de nuestra estirpe, espíritu crítico, consciencia. Esa es nuestra única esperanza en medio de la devastación a la que nos han condenado.![]()