30 de abril de 2014. Por: Eduardo Bonces.

En El Espectador.

En Roma y Grecia antiguas, la muerte era equiparable al destierro: eran los dos grandes castigos para los crímenes mayores y al condenado se le daba a elegir entre una u otra opción. Todos los que tuvieron que enfrentarse a la decisión —no sé si aquí quepa la consideración del mal menor— sabían que con la muerte todo se solucionaba; claro, dejando a sus descendientes el problema de la deshonra, además de que sus restos no tenían un digno funeral, lo que los enemistaría con los dioses. Con el destierro, por el contrario, estarían despojados de todo lo que habían sembrado y cosechado durante la existencia: su familia, sus amigos, su lengua y los lugares que con el paso de los días los hombres vamos haciendo propios.

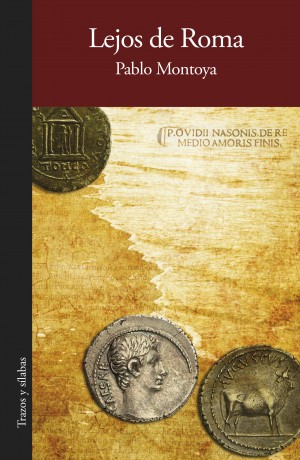

Ovidio, el protagonista de la más reciente novela de Pablo Montoya, titulada Lejos de Roma, es un poeta que sale en medio del invierno, desterrado de la antigua capital del Imperio hacia Tomos. Luego del triste desembarco se encuentra con una choza pobre, las telas de su cama con olor a chivo viejo. Los anfitriones son un par de ancianos con los que casi no tiene contacto y una lengua desconocida que no entiende y no hace el menor esfuerzo por entender, lo que convierte sus primeros días en ese lugar en una queja perenne sobre las condiciones de esta imposición tan desoladora.

La primera reacción de un desterrado sería familiarizarse con la lengua, conocer los gestos y las costumbres de la gente, conocer nuevas personas; sin embargo, Ovidio odia todo lo que pasa en Tomos, hasta llegar a la conclusión de que “todo tiempo pasado fue mejor”.

En las primeras páginas del libro, Ovidio nos muestra sus sueños, su antigua gloria, lo que vivió en Roma y lo desgastante que puede llegar a ser vivir en una patria que no es la propia, pero su pensamiento comienza a cambiar y se empieza a dar cuenta de que tal vez eso que los hombres llaman patria es una simple ilusión del entendimiento, que el hombre llega sólo al mundo y vive desterrado, no tiene un lugar en el que el estar sea natural, es decir, hace suyo cualquier lugar, por lo que, en últimas, el destierro puede no ser un castigo, o todos los hombres desde el principio estamos castigados.

En su confusión, el poeta sufre visiones de otros desterrados, de otros que han tenido que caminar grandes distancias, otros que también tuvieron que conocer nuevas tierras y reinventarse debido al castigo de los hombres. Hombres que para su tiempo vivirán en el futuro, como los judíos víctimas del Holocausto, pero que para nosotros vivieron en el pasado.

Durante la primera etapa del poeta en Tomos, la angustia es incontrolable. Vive añorando, recordando los grandes banquetes que se daban en Roma y las conversaciones interminables con su amigo Higinio, el bibliotecario del Palatino, quien antes de morir le escribe una carta y le hace abrir los ojos sobre el exilio, que podría no ser tan malo. El libro recorre, entonces, esa tensión entre el calor familiar y la comodidad de esos lugares de los que nos creemos dueños y la retirada, el nuevo conocimiento, la apertura al mundo y a las nuevas ideas. En últimas, el dolor del conocimiento y la creación.

Ovidio se pregunta cuáles habrán sido sus mejores poemas, si los que escribió para la adulación de los césares y grandes personajes de Roma o aquellos que en la soledad de su exilio dejaban ver el dolor que siente un hombre cuando ya no conoce a nadie y comienza a dudar hasta de sí mismo.

La novela, escrita en primera persona, no escatima en detalles de la vida antigua. Contextualiza lo que dicen los libros sobre las costumbres y la ética romanas, para contarlo poco a poco.